ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ БИОМЕДИЦИНСКОЙ ЭТИКИ

1. Биомедицинская этика - это разновидность профессиональной этики, которая исторически сложилась в медицинской, юридической, педагогической и ряде других профессий, стоящих на страже жизни и здоровья, прав и свобод, воспитания и образования человека. Профессиональная этика важна также в научной, журналистской, дипломатической деятельности, где ее миссия состоит в защите социально значимых ценностей (научной истины, права на информацию, общественных и государственных интересов).

| 2. Истоки биомедицинской этики берут начало от основных положений врачебной этики, которые получили отражение в клятвах, приносимых врачами еще во времена глубокой древности (в древней Индии - около 1500 лет до н.э.; в древней Греции - начиная с V - IV веков до н.э.; в Европе - с VI века н.э.). Наиболее ярко эти положения были сформулированы в "Клятве Гиппократа" (V - IV века до н.э.): "не ищи выгоды", "советуйся с коллегами", "соблюдай высокую мораль" (абсолютное уважение к больному; требование, чтобы всякое лечение приносило ему пользу и не причиняло вреда). |

|

3. В России активными проводниками учения Гиппократа и идей врачебной этики были:

- М.Я.Мудров (1776-1831 гг.), который сам перевел труды Гиппократа на русский язык и, будучи деканом медицинского факультета Московского Университета, в лекциях, посвященных искусству врачевания большое внимание уделял этическим наставлениям. Умер от холеры, борясь с эпидемией в Поволжье;

- Ф.П.Гааз (1780-1853 гг.), активно помогавший ссыльным, каторжным ("спешите делать добро");

- Н.И.Пирогов (1811-1881 гг.), призывавший извлекать опыт из врачебных ошибок, а не утаивать их;

- С.П.Боткин (1832-1889 гг.), который считал важным быть правдивым в общении с пациентом, но и внушать ему надежду ("лучшее лекарство");

- В.А.Манассеин (1841-1901 гг.) - "рыцарь врачебной этики", редактор газеты "Врач", отстаивавший незыблемость требований сохранения врачебной тайны;

- В.В.Вересаев (1867-1945 гг.), возражавший В.А.Манассеину и обсуждавший в своих работах "проклятые вопросы" (врачебные ошибки, допустимость вскрытий, денежных расчетов с пациентами, границы дозволенного в опытах на животных и людях);

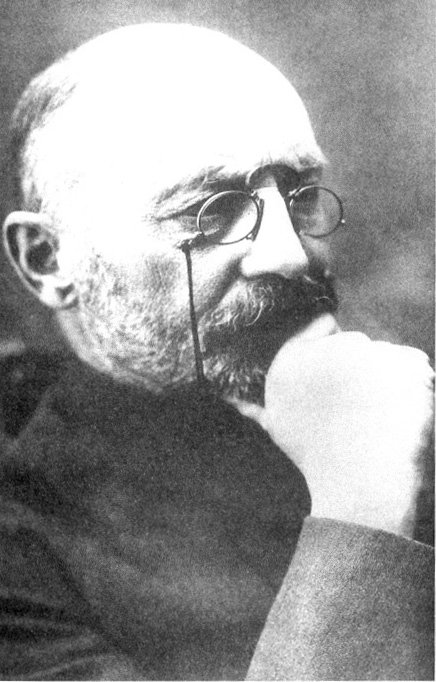

Федор Петрович ГААЗ (1780-1853)

Федор Петрович ГААЗ (1780-1853)

Викентий Викентьевич Вересаев (1867-1945) |

4. История XIX и XX веков, к сожалению, содержит много примеров недопустимого пренебрежения правилами врачебной этики, в частности при проведении исследований на людях (на смертельно больных пациентах, стариках, детях, проститутках, бедняках, заключенных). Эти данные приведены, в частности, в работах:

|

5. После второй мировой войны были выявлены ужасающие факты проведения бесчеловечных медицинских экспериментов на заключенных концлагерей в фашистской Германии:

- Опыты с воздействием гипобарии (12 км) до смертельного исхода;

- Многочасовые воздействия на обнаженных людей низких температур;

- Заражение малярией, желтухой, ипритом, раковыми клетками;

- Принудительное питье морской воды и др.

7. С середины 60-х годов в США и Западной Европе стала формироваться биоэтика, как современная наука на стыке философии, культорологии, международного права, с одной стороны, и медицины - с другой. В рамках этого научного направления получили развитие как теоретические концепции обеспечения прав человека в биомедицине, так и организационные формы проведения биоэтической экспертизы. В 1964 г. Всемирная медицинская Ассоциация (ВМА) выпустила "Хельсинкскую декларацию", содержащую рекомендации по проведению медико-биологических исследований и дополненную на ряде последующих заседаний ВМА. В 1997 г. была обнародована "Конвенция Совета Европы о правах человека в биомедицине", которая возводит этический контроль за проведением медико-биологических исследований в разряд законоположений, обязательных к исполнению для государств, ратифицировавших эту Конвенцию.

8. Проведение биоэтической экспертизы возлагается на независимые биоэтические комитеты, первоначально появившиеся в США, а после 1975 г. в ряде других стран. С принятием "Закона Российской Федерации об охране здоровья граждан" (1993 г.) появилась правовая база для создания Комитетов (Комиссий) по вопросам этики (статья 16) в области охраны здоровья граждан в нашей стране. Эволюция общих принципов этического контроля за проведением медико-биологических исследований в конкретные организационные формы нашла отражение и в практике соблюдения этических норм в авиакосмической медицине.

9. В период до 1993 г. организация медико-биологических исследований в авиакосмической медицине включала:

- Проведение исследований экспериментаторами на себе (А.П.Аполлонов, В.В.Стрельцов, О.Г.Газенко, М.И.Вакар, Б.Б.Егоров, В.Г.Лазарев, В.Г.Волович, В.А.Смирнов, А.В.Еремин; И.И.Касьян, С.А.Бугров, В.В.Поляков, В.П.Катунцев и мн. др.)

- Установление и соблюдение принципов:- обязательного письменного согласия добровольца-испытателя на участие в эксперименте после ознакомления с его условиями; - допуска к эксперименту по заключению врачебно-экспертной комиссии; - права на досрочное прекращение эксперимента;

- Введение в действие документов, регламентирующих: - порядок организации и проведения экспериментов; - обязанности и ответственность должностных лиц; - правила соблюдения техники безопасности. Вместе с тем, в различных организациях, проводивших подобные исследования, этот порядок не был строго унифицирован, а проведение независимой биоэтической экспертизы предусмотрено не было.

С этой целью:

С этой целью: